LEGENDAS D'ACI

Las legendas qu'ensajan de balhar un explic aus fenomèns inabituaus, un sens, ua consisténcia lhèu navèra a las hèitas istoricas o a quauquas credènças popularas... Las legendas recuelhudas ací que parlan de las aigas e las honts (1), de las religions e las supersticions (2), de hèitas istoricas ancianas (3)

Hont de la Mola

Mula o Mola ?

En bòsc de Bordèras, au capvath deu camin d’Enric, cola la « Hont de la Mola ». Mes perqué l’an aperada atau ? Sustot ne cau pas escotar los Romantics qui, au sègle detzenauau, prenent de haut las lengas deu pòple, i vedèn ua origina estranhèra e ua desbatiada deu nom en « Hont de la Mula » (« mula » en espanhòu). Permor qu’autes còps, lo camin qui passava sus la hautor, qu’èra un camin romiu seguit peus peregrins espanhòus tà s’en anar a Roma en hasent ua pausa a Sent-Pèr-de-Gièiras (St-Pé-de-Bigorre). La loa istuèra que conta qu’un d’aquestes peregrins, pujat sus ua mula, que s’èra pergut en lo bòsc, hart de fatiga, de sed e de hami. La bèstia - pas tant bèstia qu’aquò - que’u miè auprès d’ua ròca. Que’s virè de cuu e d’un còp d’esclòp, que henó la pèira d’on chorrè ua hont, la Hont de la Mula.

Que’s conta tanben la medisha istuèra, mes dab un maquinhon espanhòu viengut hens la Vath-Vielha crompar mulas, permor que s’i hasè un eslhevatge pro frutèc d’aquestes animaus. Los abitants d’Angais que’n an guardat los chafres de « Peseteròs, Muleteròs ».

Lo nom, segur, que vién deu biarnés « Mola ». Qu’i avè a noste molins d’aiga per tots los arrius e arriulets. Qu’èran, hèra sovent, « molins d’escota si plau » qui mancavan d’aiga per las sequèras.

Ua legenda que ditz qu’un d’aquestes molièrs, joen e atrevit, morganhós de véder lo son molin a l’estanc, se’n anè cambià’s las ideas peu bòsc e que hè ua pausa au ras d’ua hont de pisha prim qui èra, plan segur, peu moment estarida. Lo lòc qu’èra pro fresc e lo noste òmi, aflaquit, que s’adromí sus l’erbeta.

Au cap d’ua bèra pausa, qu’entenó ua musica estranha, vienguda d’un nh’aute monde e que vedó - mes n’èra pas qu'un saunei ? - ua dauna blanca, d’ua grana beutat, a dançar dab l’arrai de lua. Qu’èra la hada de la hont. Lo gojat, hens la luèra, qu’èra tanben pro charmant... Non sèi pas díser çò que s’i passè permor que lo molièr ne’n parlè pas jamei. Mes çò que lo monde vedó l’endedia qu’ei lo noste òmi qui baishava deu bòsc a hum de calhau e l’aiga qui’u seguí dinc au son molin. Despuish, la hont qu’estè aperada « Hont de la Mola ».

Hont de las Hadas

Un drin pertot, las aigas de las honts detienen poders curatius e son ligadas a mantuas legendas de hadas. Qu’ei tanben, de segur, lo cas a noste : « Hont deu Gahet » a Artès-d’Asson tà la lèpra, « Hont deus Uelhs » a Arròs de Nai tà l’oftalmologia, « Hont deu Salut » a Coarasa (desruida) tà suenhar l’amna…

La Hont de las Hadas

A Arròs de Nai, que s’i troba tanben la « Hont de las Hadas », hens un camp, pas hèra luenh deu castèth. Que passa per estar miraculosa e legendas que contan que las hadas i vienen bailar a la lua vielha. La soas aigas que suenhan la cacalucha.

Probable, qu’èra un beròi edifici mes quauquas pèiras que’n son cadudas, d’autas qu’estèn raubadas. Que demora totun un petit cap de monard.

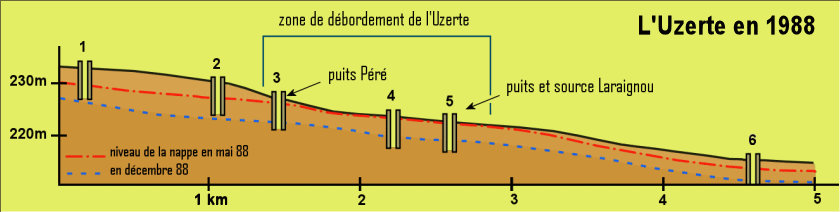

L'Usèrta

Un fenomèn locau, a Angais

L'Usèrta que chorrava sus la plaça deu vilatge e sus la rota d'Assat, a la bòrda Laraignou, en generau a la prima, au moment deu desnèu. Quan pareishè, l'aiga negava la plaça deu Prat e la rota de Beuste. Los ancians disèn que l'aiga sortiva deu putz de la maison Péré. Que vedèn tanben l'aiga a sortir sus la rota per petits horats que cavava hens lo godron. La plaça deu Prat que semblava a un marescatge.

Lo maishant hat

Autes còps, hens lo bòsc d'Angais, vivè praube monde, hens lo parçant de Laròca, tot a l'entorn d'un petit castèth. N'avèn pas gran causa a mintjar ni granas tèrras a tribalhar. Peu capvath, qu'i avè un terrenh tot planhèr, cobèrt d'arromecs e de saligas. Que decidèn d'eishartigà'u e d'i bastir un navèth vilatge. Que s'i hiquèn tots e, lèu lèu, que s'i installèn.

Lo monde de Boelh, plan engelosiat de la loa escaduda, pretenó qu'èra proprietari de las tèrras e que's pelejèn. A la fin, ua broisha de Boelh getè un maishant hat suu lòc d'Angais e despuish, de temps en quan, l'Usèrta qu'apareish e que semia maishants maus !

La legenda que s'inspira de la realitat :

- Près deu lòc-dit, au "camin de las Motas", que's troban vestigis d'ua petita mota " La mota deus escolans " qui data probablament de l'Atge deu Hèr, atestant d'ua aucupacion anciana deu siti.

- L'arriu qui passa au long de Laròca que s'apèra "Darrèr-vinha". Daubuns qu'i veden la préséncia anciana de vits. Mes qu'ei contestable, car "Vinha" pòt designar tanben ua hautor (Vignemale) o ua via.

La Bona Mair

La cristianisacion que s'ei hèita en integrar costumas, credéncias e legendas hòrt ancianas. Los miracles, averats o pretenduts, qu'an hèit vàder peregrinatges, s'ajustant aus de Sent-Jaqueish-de-Compostèla, Sent-Pèir de Roma o, mes locaument Sent-Orens venerat au priorat de Vilalonga, près d'Argelès-Gazòst (lo mes ancian monastèri conegut en Bigòrra, s. IXau). Lo camin d'Enric qu'esté ua de las vias d'aquestes dus darrèrs quan la « Via Aussalesa » e la deu Pèmont qu'èran sustot seguidas peus jaquets.

Bètharram : Legenda de L'estèla

Joens pastors aperceben ua lutz tau com ua estèla sus la riba gaucha deu Gave de Pau. Que troban aquiu ua estatua de Madona, lusent hens un brocar ardent. Los abitants deu lòc l'installan hens un bujau pas hèra luenh d'aquiu. Mes l'estatua se'n torna miraculosament a l'endret on esté trobada. Que la hican donc hens la glèisa, mes que se'n torna enqüèra au ras deu gave. Que'u basteishen alavetz ua capèra a l'endret on tornava. Aquiu que demora enqüèra. L'estèla balhé lo son nom au vilatge.

Lo bèth arram

Ua gojata cadó hens lo gave e, suu punt de negà's, que prega Senta-Maria. Un arram eslorit que pareish au devant d'era. Que s'i agarra e la Vièrja la torna miar sus la riba, dab lo son « bèth arram ».

La crotz deu calvari

En julhet de 1616, que plantén ua grana crotz au som deu calvari. Quauques temps après, per devant cinq paisans deu parçan, un vent hèra violent la capvira. Mes suu còp, la crotz que's torna quilhar hens ua esmiraglanta lutz. Lo purmèr calvari de Betharram qu'i serà installat en 1623.

Legendas de Pardias-Pietat

Un murtre familiau

Au s. VIIau, un crestian esposa ua pagana qui's converteish. Mes los sons pairs tuan lo lor gendre. Lo monde deu vilatge construseish lavetz ua capèra, capvath la sèrra, qui vad un lòc de peregrinatge. Aquesta legenda, alargada per un abbat de Pardias, au s. XVIIIau, com si èra arribada a Pardias qu'ei en realitat un ahar qui's desbanè en Dordonha.

L'aparicion de la Vièrja

Aqueste abbat fabulador que contè tanben aus poblants deu vilatge qu'en 1660, la Vièrja qu'èra apareishuda a un pastor tà mandà'u de tornar bastir la capèra desruida peus protestants. Si ne hèn pas compte de sa demanda, que'us promet gravas calamitats. Lo pastor n'ei pas pres au seriós, mes sequèras, raquèras, hamièras que s'abateishen annadas après annadas suu vilatge. Alavetz, que feneishen per tornar bastir ua capèra sus la sèrra e las catastròfas cessan enfin.

Sent Ambròsi

Lo tèrruc de Mondaut

« Le Fort de César » o « Tèrruc de Mondaut » (Terruc, terrucon, terrucòla...) qu'esté lo teatre d'ua plan curiosa costuma : Quan un mainat que's gahava lo mau de St-Ambròsi, que'u s'i miavan, que'u desvestivan, que getavan las pelhas hens los hèuç, qu'alugavan un ciri, puish, en virant-se de cap a la sèrra de l'aute costat deu gave de Pau, que pregavan Sent Ambròsi.

LO MAU DE St-AMBRÒSI

La capèra St-Ambròsi

Qu'ei permor que sus l'aute costalat, s'i troba la capèra de Narcastet embarrant ua tela qui representa aqueth sent. Qu'i anavan tà guarir de questa medisha malaudia qui n'ei pas arren mes que lo raquitisme. Hens la glèisa tanben, que deishavan los vestits vielhs. Que freitavan sus la prauba tela deu Guy Louis II de Vernansal pelhas navas hicadas au mainat, un còp la pregaria fenida e que se'n tornavan. Que pensavan que, taus qui vienèn deu nòrd deu gave, n'èra pas la pena d'arribar dinc a Narcastet. Qu'abastava de véder la capèra.

L'ua de las pregarias, plan crudèla, disè : « Sent-Ambròsi de Narcastet, guareish lo mainatge o tira'u-me la pèth.»

Hens la capèra, lo sacristan recuelhè los pelhamis e los tornava véner au mercat de Nai, l'esfrut estent emplegat a har díser evangèlis taus malauts. Las de la terrucòla d'Artigalotan poeirivan o hasèn lo bonur de quauques perrequèrs de passatge.

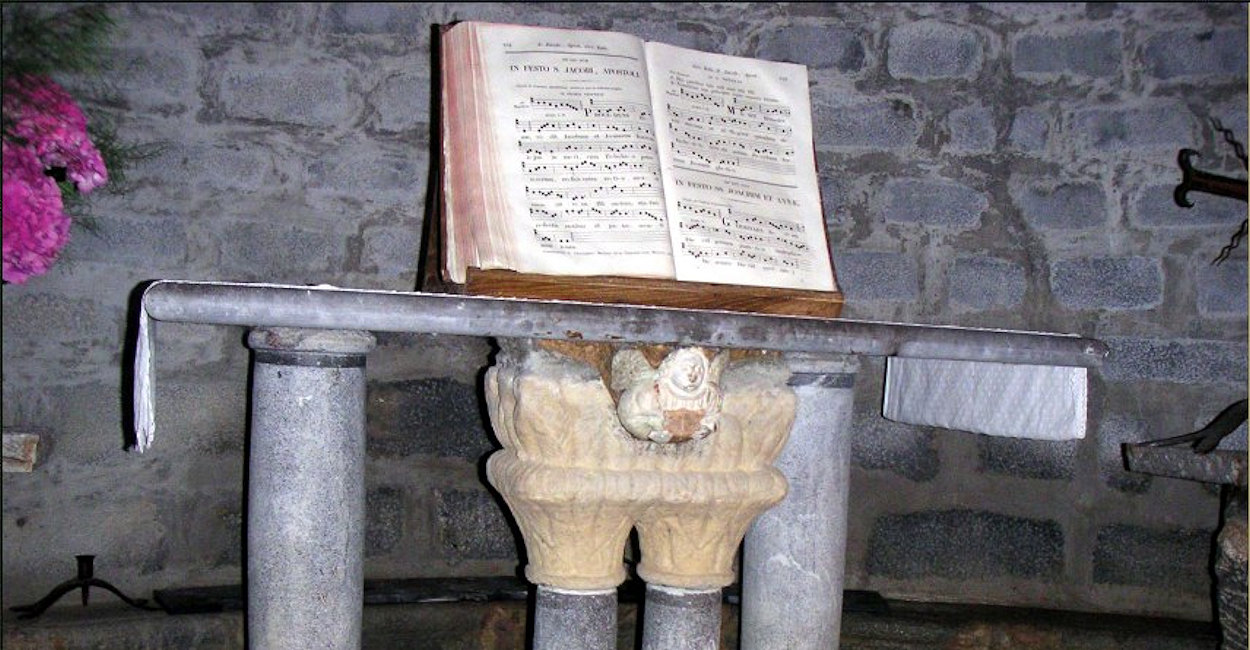

Mieihaget

Qu'èra un estanguet deu camin de St-Jaqueish peu pòrt deu Portalet. Gaston lo Crotzat qu'i avè fondat, en 1131, ua comandaria gavidada per la congregacion deus Augustins e un espitau de peregrins. Aqueste, adara desaparegut, qu'èra au nòrd de la glèisa Sent Miqueu, bastida au s. XIIIau. Que guarda d'aqueth temps lo portau sud, dab un crisme entornat d’ua arquivòlta descorada d’anjós dab alas desplegadas, capitèths escultats e ua cripta arcada en copòla, contenent ua petita estatua qui sembla plorar per temps umid, permor de l'aiga qui sordeish sus la soa cara.

Sent Plorador

Aquesta cripta qu'ei estada ubèrta de nau en 1894, au moment d'ua restauracion de la glèisa. Qu'ei alavetz qu'ei resurgida ua hèra anciana legenda qui preten qu'aquesta estatua, batiada Sent-Plorador, qu'avè lo poder de guarir los mainats ploramicós. Que'us hasèn tocar las larmas deu sent qui, a fòrça, avó lo son nas mascanhat per las bailinas. L'estatua que representa mei lèu un anjo qu'un sent òmi.

Camins de Sent-Pèir

Sent-Pèir guaridor

La capèra de Sent-Pèir de Baliròs, datant deu sègle XIVau, qu'esté construida près d'ua hont miraculosa qui avè la reputacion de guarir la rauja, la « Hont deus cocuts ».

Qu'acessava - ce disè - relíquias deu sent. N'en demora pas que quauques riales vestigis près deu castèth de Colomby e, lhèu, au sud, ua petita resurgéncia de la hont, hens un varat tot près d'aquiu. Baliròs qu'a tanben, de l'aute costat deu vilatge, ua hont aperada « de Brocar », rica en hèr, on se pòd suenhar l'anemia.

Sent-Pèr-de-Bigòrra

La glèisa de Sent-Pèr-de-Bigòrra qu'a remplaçat l'abaciala de l'Abadia benedictina fondada en 1022, peu Duc Sanche V de Gasconha, guarit miraculosament en aqueste lòc. Qu'esté hòrt maumiada per las Guèrras de Religion e per dus beròis tèrratrems. Lo de 1660 que hè aclapar la soa tor lantèrna monumentau. La color òcre deus murs exteriors qu'ei balhada per la briòla, pèira tirada d'ua pèirèra locau e utilizada tà la construccion de l’abbaciala originau. Lo pòrge en crotzada d'augivas, que vien de l'abaciala primitiva. Que conserva tanben ua vièrja policròma deu s. XIVau, jòia de la glèisa avent escapat a la destruccion deus uguenauts.

La clau de Sent-Pèr (Pèir)

A l'Atge Miejancèr, que s'i pressavan tà la soa clau de Sent-Pèir, en hèr, grossièrament haurada, objècte d'ua grana devocion. D'un simple tocar, qu'èra sensada guarir la rauja. Que l'utilizavan tanben tà practicar l'ordalia o jutjament de Diu. Tà provar l'inocéncia soa, que calè tirar ua pèira d'un herrat d'aiga borienta. Los jutges prestavan serment sus la clau. Lo braç deu previengut qu'èra trocerat tanlèu tirat de l'aiga. Qu'obrivan la troçadera au cap de tres dias e qu'estimavan si èra brutlat. Qu'èra tanben ua estapa deus camins de St-Pèir (Roma). A l'Atge Miejancèr, lo camin d'Enric qu'èra aperat « camin de St-Pèr » (Camin de St-Pèir).

Pèira-Crabèra

Lo vilatge maladit

La legenda conta qu'autes còps, a la plaça deu Lac de Lorda, que i avè un vilatge. Mes los sons poblants qu'èran tots de maishanta vita, aganits, menturs, volurs, tumahús... Lo bon Diu, pas hèra content de l'anar deu monde deu lòc que s'i presentè, vestit com un vielh mendic, croishit e tòrt. Tots que's trufavan d'eth.

Sola ua joena hilha qui guardava las crabas, que'u getè un petit tròç de pan pro sèc. Alavetz, que'u digó de partir shens tornà's. E d'un gran signe de man, que he viéner aiga de tota part. La gojata se'n anè e lo vilatge qu'esté engolit dinc a har un gran lac.

Arribada pro luenh, la mainada que's tornè. Malaia ! Qu'esté adés transformada en pèira : la pèira-crabèra. E qu'ei, despuish, tostemps a la medisha plaça, au ras de la rota qui va a Lorda.

Lo lac de Lorda

Qu'ei un lac d'origina glaciària de 52 ha, qui s'ei format au darrèr d'ua bèra morèna que lo monde deu lòc a batiada "l'Esclòp" permor de lo son auburi qui sembla hòrt ad aquèra cauçadura. La legenda deu lac qu'ei inspirada deu mite d'Orfèu.

Un gran tèrratrem

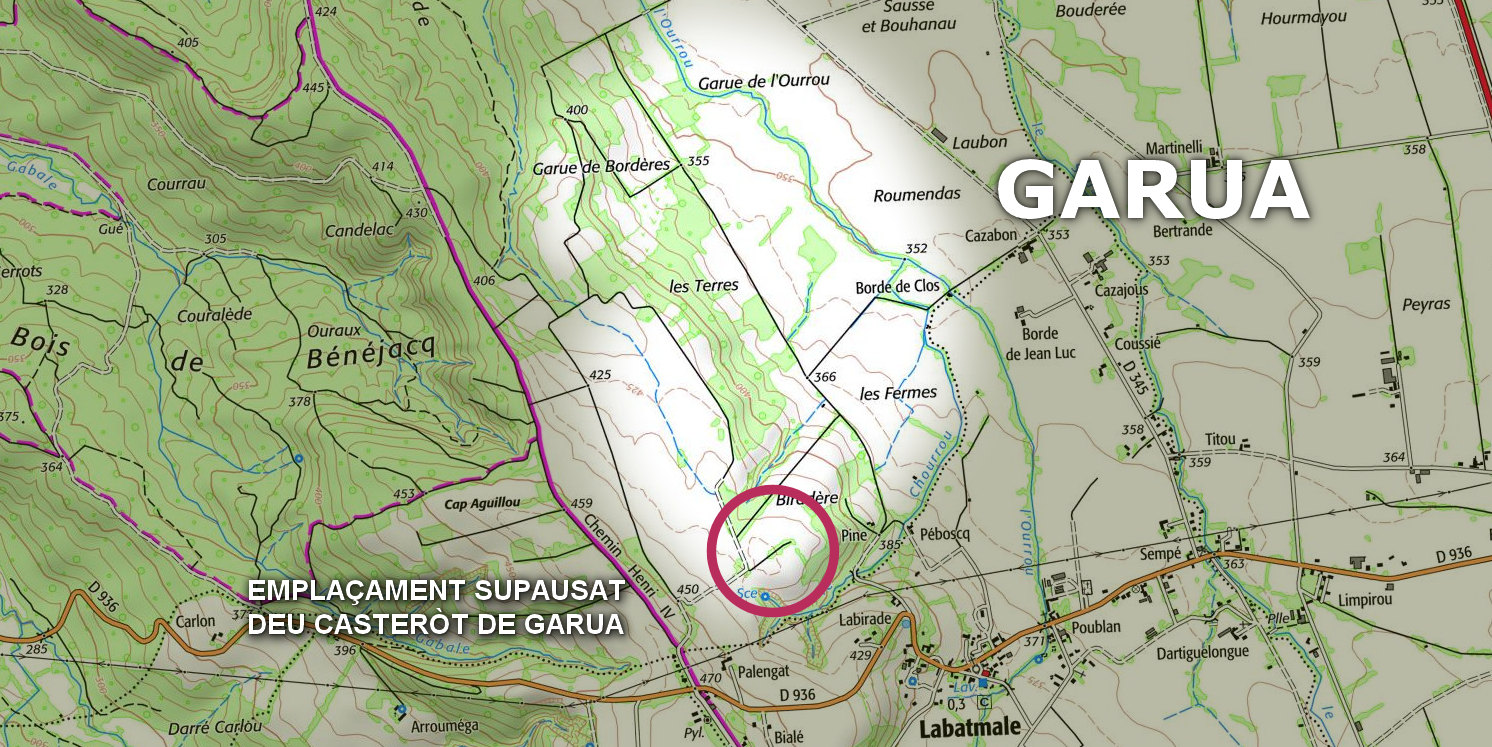

Quan los paisans de Horcs an eisharticat las lanas de la Garua de Loron qu'an hèit quauquas descobèrtas qui, malurosament, son demoradas longtemps secretas :

1 - Hons de cabanas :

En 1968, lo maire deu vilatge troba ua pèiraquilhada en un camp de Barzun. Quan l'an desplaçat a Arudi, los mainats de l'escòla qu'an hèit un liberòt suu monument e, lavetz, quauques parents, intrigats per l'estudi deus cercs de pèiras qui l'entornavan, gausín parlar de las loas ancianas descobèrtas. Sus la Lana de Garua de Loron, qu'avén desruit murs de pèirs en rond, hèra numerós, dinc ací enterrats. Qu'èran, probablament, hons de cabana be-se deu Neolitic, de l'Atge deu hèr o de la debuta de l'Atge miejancèr. Que poderé tanben estar ua necropòli com la de Bartrès.

2 - arbos enigmatics :

Hens un lòc hèra umide, qu'avèn sortit de tèrra troncs d'arbos qui semblavan fossilizats, hèra plan conservats, en grana quantitat, de color quasi nera, cochats en gran desordi, com après un gran tèrratrem.

Legenda :

La tradicion que ditz que, sus las lanas d'ací, autes còps, que i avè vilatges e castèths. Mes lo lor monde que's pelejava tostemps e un dia, lhèu punicion divina, un tarrible tèrratrem qu'a tot emportat. Que sabem uei qu'aquestes vilatges qu'an aucupat los soms e las lanas a l'entorn. Qu'èran los de Lapausa, Senta-Cristina e lo Vialèr de Garua. Un casteròt, lo deu Sénher de Garua que's quilhava près de la crotzada de la rota de Pontac a Benejac e deu camin d'Enric.

La seuva qui ugla

La legenda de Morla

Hens la Seuva de Morla, a çò que disen, la nueit, que s'i entenen uglaments tarribles ! Daubuns que contan que seré lo rei Artús qui i caça e d'autes responen que seré Robèrt lo Diable (personatge legendari inspirat de Robèrt lo Diable.

L'istuèra de noste preten que lo caçador maladit estó condamnat a errar shens fin per aver profanat lo dimentge.

En Normandia, que contan qu'ei un hèra maishant òmi, hilh deu Diable. Quan apren la soa origina, que vòu har peniténcia e que se'n va víver ua vita d'ermita. Au contre d'ací, que s'embarra hens lo silenci.

Robèrt lo Diable

o Robèrt lo Magnific, Duc de Normandia, hrair de Richard III, (sègle XI) qu'ei lo pair de Guillaume le Conquérant. Après ua vita trebatenta, que hè un peregrinatge en Palestina e que moreish a Jerusalem.

Castèth de Robèrt-lo-Diable a Moulineaux (76)

Orton, lo mandragòt

La legenda d'Orton

Au temps de Gaston Febus, lo baron Ramon de Coarasa qu'avè, totas las nueits, la visita d'un mandragòt invisible deu nom d'Orton qui'u viené anonciar tot çò qui anava arribar en lo monde. De tot saber abans los autes, que'u balhava grana consideracion e notablament au ras deu vescomte de Biarn.

Mes lo Ramon qu'èra tròp curiós. L'esperit non s'amuishava pas jamei e que'u demandé d'ac har. Ua nueit enfin, lo mandragòt que prometó de paréisher tad eth l'endedia. Au matin, lo sénher qu'esté desvelhat per ua troja qui cridava per la cor. Que la he acaçar peus vailets. Mes aquesta bèstia qu'èra Orton. Ofensat, l'esperit ne torné pas mei au castèth.

Lo baron Ramon II de Coarasa

qu'ei un lòctenent fidèu de Gaston Febus. Dab tres cents chivalièrs gascons e biarnés que participa a la batalla d’Aljubarrota, lo 14 d'aost de 1385, au darrèr deu rei Jan I de Castilha e contra lo rei deu Portugau. Tots qu'i van trobar la mort.

Castèth de Coarasa

Nai en huec

INCENDIS DE NAI

La vila de Nai que conegó mei d'un gran huec. Lo mei famós que's debanè tà la Pentacosta de 1543. Aqueth hèra gran desastre qu'a balhat de segur drin d'aviada a las imaginacions e que'n avem guardat duas legendas :

1 - Extraterrèstes ?

Hens las soas « Histoires prodigieuses », Belleforest que preten qu’esté alugat per eslamas apareishudas hens los aires qui s’aclapan sus la plaça e anientan la vila en quauquas òras.

2 - La candela deu mainat

Deu son costat, l’istorian Nicolau de Bordenave que conta, eth, qu’un mainat cercant ua bala per devath lo son lheit, en esclairant-se dab ua candela, qu'èra l'encausa d'aqueste huec hens qui lo monde vedó lo castig divin contra ua populacion vivent hens lo luxe... e la luxuria.

François de Belleforest